您访问的链接即将离开“江门市人民政府门户网站” 是否继续?

继续访问放弃

42153

42153

69

2025-05-15 04:53:28

69

2025-05-15 04:53:28

66003

66003

65

2025-05-15 04:53:28

65

2025-05-15 04:53:28

63699

63699

29

2025-05-15 04:53:28

29

2025-05-15 04:53:28

79711

79711

53

2025-05-15 04:53:28

53

2025-05-15 04:53:28

45889

45889

61

2025-05-15 04:53:28

61

2025-05-15 04:53:28

37119

37119

28

2025-05-15 04:53:28

28

2025-05-15 04:53:28

30256

30256

47

2025-05-15 04:53:28

47

2025-05-15 04:53:28

80309

80309

27

2025-05-15 04:53:28

27

2025-05-15 04:53:28

54350

54350

30

2025-05-15 04:53:28

30

2025-05-15 04:53:28

36996

36996

30

2025-05-15 04:53:28

30

2025-05-15 04:53:28

53860

53860

27

2025-05-15 04:53:28

27

2025-05-15 04:53:28

22668

22668

64

2025-05-15 04:53:28

64

2025-05-15 04:53:28

50942

50942

26

2025-05-15 04:53:28

26

2025-05-15 04:53:28

59719

59719

37

2025-05-15 04:53:28

37

2025-05-15 04:53:28

65741

65741

20

2025-05-15 04:53:28

20

2025-05-15 04:53:28

23645

23645

10

2025-05-15 04:53:28

10

2025-05-15 04:53:28

42975

42975

54

2025-05-15 04:53:28

54

2025-05-15 04:53:28

55251

55251

85

2025-05-15 04:53:28

85

2025-05-15 04:53:28

70597

70597

70

2025-05-15 04:53:28

70

2025-05-15 04:53:28

88147

88147

53

2025-05-15 04:53:28

53

2025-05-15 04:53:28

82169

82169

63

2025-05-15 04:53:28

63

2025-05-15 04:53:28

33923

33923

39

2025-05-15 04:53:28

39

2025-05-15 04:53:28

34517

34517

57

2025-05-15 04:53:28

57

2025-05-15 04:53:28

26989

26989

87

2025-05-15 04:53:28

87

2025-05-15 04:53:28

32835

32835

57

2025-05-15 04:53:28

57

2025-05-15 04:53:28

89880

89880

77

2025-05-15 04:53:28

77

2025-05-15 04:53:28

26478

26478

49

2025-05-15 04:53:28

49

2025-05-15 04:53:28

24504

24504

71

2025-05-15 04:53:28

71

2025-05-15 04:53:28

27343

27343

15

2025-05-15 04:53:28

15

2025-05-15 04:53:28

67076

67076

85

2025-05-15 04:53:28

85

2025-05-15 04:53:28

10838

10838

83

2025-05-15 04:53:28

83

2025-05-15 04:53:28

40768

40768

32

2025-05-15 04:53:28

32

2025-05-15 04:53:28

32451

32451

57

2025-05-15 04:53:28

57

2025-05-15 04:53:28

44670

44670

46

2025-05-15 04:53:28

46

2025-05-15 04:53:28

26507

26507

66

2025-05-15 04:53:28

66

2025-05-15 04:53:28

51566

51566

18

2025-05-15 04:53:28

18

2025-05-15 04:53:28

59623

59623

87

2025-05-15 04:53:28

87

2025-05-15 04:53:28

13118

13118

35

2025-05-15 04:53:28

35

2025-05-15 04:53:28

10952

10952

75

2025-05-15 04:53:28

75

2025-05-15 04:53:28

84323

84323

59

2025-05-15 04:53:28

59

2025-05-15 04:53:28

18351

18351

50

2025-05-15 04:53:28

50

2025-05-15 04:53:28

18465

18465

59

2025-05-15 04:53:28

59

2025-05-15 04:53:28

50561

50561

59

2025-05-15 04:53:28

59

2025-05-15 04:53:28

31400

31400

50

2025-05-15 04:53:28

50

2025-05-15 04:53:28

30024

30024

22

2025-05-15 04:53:28

22

2025-05-15 04:53:28

21114

21114

53

2025-05-15 04:53:28

53

2025-05-15 04:53:28

70492

70492

20

2025-05-15 04:53:28

20

2025-05-15 04:53:28

82603

82603

11

2025-05-15 04:53:28

11

2025-05-15 04:53:28

75170

75170

70

2025-05-15 04:53:28

70

2025-05-15 04:53:28

74756

74756

37

2025-05-15 04:53:28

37

2025-05-15 04:53:28

52422

52422

56

2025-05-15 04:53:28

56

2025-05-15 04:53:28

21899

21899

45

2025-05-15 04:53:28

45

2025-05-15 04:53:28

72765

72765

29

2025-05-15 04:53:28

29

2025-05-15 04:53:28

59150

59150

12

2025-05-15 04:53:28

12

2025-05-15 04:53:28

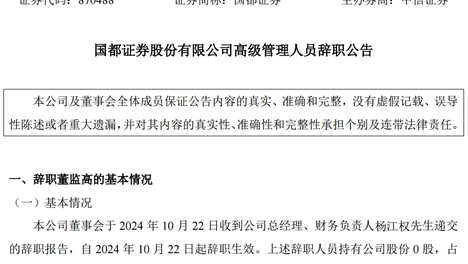

| 户后公司股本的比例将由23.10%降至20.75%。hu hou gong si gu ben de bi li jiang you 23.10%jiang zhi 20.75%。 | 38天天前 |

| 司回购专用账户后公司股本的比例将由23.10%降至20.75%。 | |

| 司控股股东、实际控制人陈崇军持有的公司800万股股份(占剔除公司回购专用账户后公司股本的2.35%)进行司法拍卖。若本次司法拍卖成交并过户登记,陈崇军持股将由7855.06万股减少至7055.06万股,占剔除公司回购专用账户后公司股本的比例将由23.10%降至20.si kong gu gu dong 、shi ji kong zhi ren chen chong jun chi you de gong si 800wan gu gu fen (zhan ti chu gong si hui gou zhuan yong zhang hu hou gong si gu ben de 2.35%)jin xing si fa pai mai 。ruo ben ci si fa pai mai cheng jiao bing guo hu deng ji ,chen chong jun chi gu jiang you 7855.06wan gu jian shao zhi 7055.06wan gu ,zhan ti chu gong si hui gou zhuan yong zhang hu hou gong si gu ben de bi li jiang you 23.10%jiang zhi 20. | 64天天前 |

| 公司800万股股份(占剔除公司回购专用账户后公司股本的2.35%)进行司法拍卖。若本次司法拍卖成交并过户登记,陈崇军持股将由7855.06万股减少至7055.06万股,占剔除公司回购专用账户后公司股本的比例将由23.10%降至20.75%。 | |

| 交易所以下商品期货、期权合约的交易:一、工业硅、碳酸锂、多晶硅期货合约。二、工业硅、碳酸锂、多晶硅期权合约。jiao yi suo yi xia shang pin qi huo 、qi quan he yue de jiao yi :yi 、gong ye gui 、tan suan li 、duo jing gui qi huo he yue 。er 、gong ye gui 、tan suan li 、duo jing gui qi quan he yue 。 | 72天天前 |

| :一、工业硅、碳酸锂、多晶硅期货合约。二、工业硅、碳酸锂、多晶硅期权合约。 | |

| 易:一、工业硅、碳酸锂、多晶硅期货合约。二、工业硅、碳酸锂、多晶硅期权合约。yi :yi 、gong ye gui 、tan suan li 、duo jing gui qi huo he yue 。er 、gong ye gui 、tan suan li 、duo jing gui qi quan he yue 。 | 76天天前 |

| 品期货、期权合约的交易:一、工业硅、碳酸锂、多晶硅期货合约。二、工业硅、碳酸锂、多晶硅期权合约。 | |

| 神铁运营将持有天津地铁二号线41%的股权,持有天津地铁三号线10%的股权。此次无偿划转是母公司和全资子公司之间根据业务整合需要进行的内部资产转移,对公司经营业绩无实质性影响。shen tie yun ying jiang chi you tian jin di tie er hao xian 41%de gu quan ,chi you tian jin di tie san hao xian 10%de gu quan 。ci ci wu chang hua zhuan shi mu gong si he quan zi zi gong si zhi jian gen ju ye wu zheng he xu yao jin xing de nei bu zi chan zhuan yi ,dui gong si jing ying ye ji wu shi zhi xing ying xiang 。 | 63天天前 |

| 民币合格境外机构投资者可以参与广州期货交易所以下商品期货、期权合约的交易:一、工业硅、碳酸锂、多晶硅期货合约。二、工业硅、碳酸锂、多晶硅期权合约。 | |

| 线”)9%的股权,无偿划转至神州高铁轨道交通运营管理有限公司(简称“神铁运营”)。划转完成后,神铁运营将持有天津地铁二号线41%的股权,持有天津地铁三号线10%的股权。此次无偿划转是母公司和全资子公司之间根据业务整合需要进行的内部资产转移,对公司经营xian ”)9%de gu quan ,wu chang hua zhuan zhi shen zhou gao tie gui dao jiao tong yun ying guan li you xian gong si (jian cheng “shen tie yun ying ”)。hua zhuan wan cheng hou ,shen tie yun ying jiang chi you tian jin di tie er hao xian 41%de gu quan ,chi you tian jin di tie san hao xian 10%de gu quan 。ci ci wu chang hua zhuan shi mu gong si he quan zi zi gong si zhi jian gen ju ye wu zheng he xu yao jin xing de nei bu zi chan zhuan yi ,dui gong si jing ying | 77天天前 |

| 期货交易所以下商品期货、期权合约的交易:一、工业硅、碳酸锂、多晶硅期货合约。二、工业硅、碳酸锂、多晶硅期权合约。 | |

| 每经AI快讯,2月28日,广州期货交易所发布公告,经中国证监会同意,自2025年3月4日交易起,合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与广州期货交易所以下mei jing AIkuai xun ,2yue 28ri ,guang zhou qi huo jiao yi suo fa bu gong gao ,jing zhong guo zheng jian hui tong yi ,zi 2025nian 3yue 4ri jiao yi qi ,he ge jing wai ji gou tou zi zhe he ren min bi he ge jing wai ji gou tou zi zhe ke yi can yu guang zhou qi huo jiao yi suo yi xia | 29天天前 |

| 每经AI快讯,2月28日,广州期货交易所发布公告,经中国证监会同意,自2025年3月4日交易起,合格 | |

| 每经AI快讯,2月28日,广州期货交易所发布公告,经中国证监会同意,自2025年3月4日交易起,合格境mei jing AIkuai xun ,2yue 28ri ,guang zhou qi huo jiao yi suo fa bu gong gao ,jing zhong guo zheng jian hui tong yi ,zi 2025nian 3yue 4ri jiao yi qi ,he ge jing | 12天天前 |

| 每经AI快讯,2月28日,广州期货交易所发布公告,经中国证监会同意,自2025年3月4日交易起,合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与广州期货交易所以下商品期货、期权合约的交易 | |

| 、期权合约的交易:一、工业硅、碳酸锂、多晶硅期货合约。二、工业硅、碳酸锂、多晶硅期权合约。、qi quan he yue de jiao yi :yi 、gong ye gui 、tan suan li 、duo jing gui qi huo he yue 。er 、gong ye gui 、tan suan li 、duo jing gui qi quan he yue 。 | 87天天前 |

| 每经AI快讯,2月28日,广州期货交易所发布公告,经中国证监会同意,自2025年3月4日交易起,合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与广州期货交易所以下商品期货、期权合约的交易:一、工业硅、碳酸锂、多晶 | |

| 每经AI快讯,兆威机电(003021)2月26日晚间发布股票交易异常波动公告,公司股票于2025年2月25日、2025年2月26日连续2个交易日收盘价mei jing AIkuai xun ,zhao wei ji dian (003021)2yue 26ri wan jian fa bu gu piao jiao yi yi chang bo dong gong gao ,gong si gu piao yu 2025nian 2yue 25ri 、2025nian 2yue 26ri lian xu 2ge jiao yi ri shou pan jia | 19天天前 |

| 境未发生重大变化;公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 | |