您访问的链接即将离开“江门市人民政府门户网站” 是否继续?

继续访问放弃

19109

19109

87

2025-05-15 03:32:18

87

2025-05-15 03:32:18

62496

62496

74

2025-05-15 03:32:18

74

2025-05-15 03:32:18

20131

20131

89

2025-05-15 03:32:18

89

2025-05-15 03:32:18

41813

41813

20

2025-05-15 03:32:18

20

2025-05-15 03:32:18

67517

67517

31

2025-05-15 03:32:18

31

2025-05-15 03:32:18

45432

45432

24

2025-05-15 03:32:18

24

2025-05-15 03:32:18

17263

17263

71

2025-05-15 03:32:18

71

2025-05-15 03:32:18

79469

79469

48

2025-05-15 03:32:18

48

2025-05-15 03:32:18

84148

84148

42

2025-05-15 03:32:18

42

2025-05-15 03:32:18

88854

88854

90

2025-05-15 03:32:18

90

2025-05-15 03:32:18

39983

39983

46

2025-05-15 03:32:18

46

2025-05-15 03:32:18

83165

83165

45

2025-05-15 03:32:18

45

2025-05-15 03:32:18

27295

27295

26

2025-05-15 03:32:18

26

2025-05-15 03:32:18

63909

63909

27

2025-05-15 03:32:18

27

2025-05-15 03:32:18

70249

70249

51

2025-05-15 03:32:18

51

2025-05-15 03:32:18

46061

46061

42

2025-05-15 03:32:18

42

2025-05-15 03:32:18

29603

29603

62

2025-05-15 03:32:18

62

2025-05-15 03:32:18

20425

20425

60

2025-05-15 03:32:18

60

2025-05-15 03:32:18

80204

80204

43

2025-05-15 03:32:18

43

2025-05-15 03:32:18

55143

55143

24

2025-05-15 03:32:18

24

2025-05-15 03:32:18

71796

71796

89

2025-05-15 03:32:18

89

2025-05-15 03:32:18

32051

32051

57

2025-05-15 03:32:18

57

2025-05-15 03:32:18

42868

42868

78

2025-05-15 03:32:18

78

2025-05-15 03:32:18

37244

37244

20

2025-05-15 03:32:18

20

2025-05-15 03:32:18

53519

53519

75

2025-05-15 03:32:18

75

2025-05-15 03:32:18

70074

70074

12

2025-05-15 03:32:18

12

2025-05-15 03:32:18

69355

69355

86

2025-05-15 03:32:18

86

2025-05-15 03:32:18

21273

21273

67

2025-05-15 03:32:18

67

2025-05-15 03:32:18

87399

87399

57

2025-05-15 03:32:18

57

2025-05-15 03:32:18

89227

89227

66

2025-05-15 03:32:18

66

2025-05-15 03:32:18

19236

19236

69

2025-05-15 03:32:18

69

2025-05-15 03:32:18

15371

15371

57

2025-05-15 03:32:18

57

2025-05-15 03:32:18

78614

78614

37

2025-05-15 03:32:18

37

2025-05-15 03:32:18

64418

64418

59

2025-05-15 03:32:18

59

2025-05-15 03:32:18

41585

41585

46

2025-05-15 03:32:18

46

2025-05-15 03:32:18

26686

26686

14

2025-05-15 03:32:18

14

2025-05-15 03:32:18

25926

25926

14

2025-05-15 03:32:18

14

2025-05-15 03:32:18

31523

31523

18

2025-05-15 03:32:18

18

2025-05-15 03:32:18

15348

15348

26

2025-05-15 03:32:18

26

2025-05-15 03:32:18

11414

11414

11

2025-05-15 03:32:18

11

2025-05-15 03:32:18

40261

40261

12

2025-05-15 03:32:18

12

2025-05-15 03:32:18

69642

69642

81

2025-05-15 03:32:18

81

2025-05-15 03:32:18

19591

19591

20

2025-05-15 03:32:18

20

2025-05-15 03:32:18

13973

13973

54

2025-05-15 03:32:18

54

2025-05-15 03:32:18

32967

32967

57

2025-05-15 03:32:18

57

2025-05-15 03:32:18

64438

64438

14

2025-05-15 03:32:18

14

2025-05-15 03:32:18

36858

36858

33

2025-05-15 03:32:18

33

2025-05-15 03:32:18

64912

64912

66

2025-05-15 03:32:18

66

2025-05-15 03:32:18

16953

16953

21

2025-05-15 03:32:18

21

2025-05-15 03:32:18

49155

49155

16

2025-05-15 03:32:18

16

2025-05-15 03:32:18

81134

81134

28

2025-05-15 03:32:18

28

2025-05-15 03:32:18

75200

75200

73

2025-05-15 03:32:18

73

2025-05-15 03:32:18

14394

14394

11

2025-05-15 03:32:18

11

2025-05-15 03:32:18

64446

64446

50

2025-05-15 03:32:18

50

2025-05-15 03:32:18

| 足协主席宋凯该下台了,为什么让该死的伊万来当教练,壬大雷也箤得像头猪。zu xie zhu xi song kai gai xia tai le ,wei shen me rang gai si de yi wan lai dang jiao lian ,ren da lei ye 箤de xiang tou zhu 。 | 80天天前 |

| 国足该解散祘了,浪费国家的财政资源,不会踢球但每个钱都争的滿滿的,可耻,不要脸。 | |

| 他给自己送终!ta gei zi ji song zhong ! | 81天天前 |

| 宋凯,你马上带着你的老中医一万、肥白王大雷,跳钱塘江 | |

| 一群垃圾球员yi qun la ji qiu yuan | 22天天前 |

| 足协主席宋凯你去死吧!选伊万全世界这么一个笨蛋,真的是白白浪费全中国人民群众的血汗钱。 | |

| 足协解散吧zu xie jie san ba | 85天天前 |

| 足协主席辞职吧,浪费中国人民的钱财! | |

| 这个就如同合同,只要建立养老账户时刚开始规定交满十五年就十五年,要改成二十年也得等新规定出来后刚建立养老账户准备交养老保险的,不能说好的十五年,都缴纳几年,一句话就变成需要二十年,缴纳的人根本没有发言权,e没有契约精神zhe ge jiu ru tong he tong ,zhi yao jian li yang lao zhang hu shi gang kai shi gui ding jiao man shi wu nian jiu shi wu nian ,yao gai cheng er shi nian ye de deng xin gui ding chu lai hou gang jian li yang lao zhang hu zhun bei jiao yang lao bao xian de ,bu neng shuo hao de shi wu nian ,dou jiao na ji nian ,yi ju hua jiu bian cheng xu yao er shi nian ,jiao na de ren gen ben mei you fa yan quan ,emei you qi yue jing shen | 14天天前 |

| 他们贡献再大,都已经在它们工作其间付给它们了,退休了就都一样了! | |

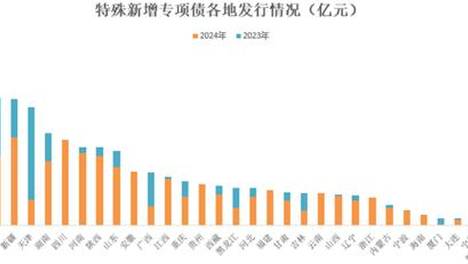

| 地方债务高达几十万亿,给我们养老,想什么呢?di fang zhai wu gao da ji shi wan yi ,gei wo men yang lao ,xiang shen me ne ? | 88天天前 |

| 医保更过份,单方面决定直接从15年到25年 | |

| 今天都活不下去,考虑长远???jin tian dou huo bu xia qu ,kao lv chang yuan ??? | 18天天前 |

| 公务员退休一个人顶多少个农民100多的退休金,为什么官员的就一定要比农民高这么多,不解决自身的公平问题,你们无论怎么说都会想到,需要年轻人来填补你们的退休金和福利! | |

| 眼前都顾不了,只好先顾眼前!yan qian dou gu bu le ,zhi hao xian gu yan qian ! | 51天天前 |

| 祝他活到65岁 | |

| 所以让我们多生孩子啊,生一个小孩从出生到死亡,吃喝拉撒一辈子都在做贡献suo yi rang wo men duo sheng hai zi a ,sheng yi ge xiao hai cong chu sheng dao si wang ,chi he la sa yi bei zi dou zai zuo gong xian | 17天天前 |

| 郭树清,还是闭嘴吧,省得遭遇亿万人骂,晚节不保。年轻人活的已经够难了 | |

| 说好的交15年,转口就成20年了。shuo hao de jiao 15nian ,zhuan kou jiu cheng 20nian le 。 | 17天天前 |

| 养老金领域存在巨大的不公平,是最让人失望的。在体制内的无法理解穷人的苦呀。 | |