您访问的链接即将离开“江门市人民政府门户网站” 是否继续?

继续访问放弃

14201

14201

90

2025-05-15 05:09:20

90

2025-05-15 05:09:20

29782

29782

51

2025-05-15 05:09:20

51

2025-05-15 05:09:20

24538

24538

61

2025-05-15 05:09:20

61

2025-05-15 05:09:20

81392

81392

80

2025-05-15 05:09:20

80

2025-05-15 05:09:20

39915

39915

37

2025-05-15 05:09:20

37

2025-05-15 05:09:20

75083

75083

49

2025-05-15 05:09:20

49

2025-05-15 05:09:20

26766

26766

80

2025-05-15 05:09:20

80

2025-05-15 05:09:20

57863

57863

88

2025-05-15 05:09:20

88

2025-05-15 05:09:20

39940

39940

65

2025-05-15 05:09:20

65

2025-05-15 05:09:20

84446

84446

75

2025-05-15 05:09:20

75

2025-05-15 05:09:20

64653

64653

70

2025-05-15 05:09:20

70

2025-05-15 05:09:20

50444

50444

41

2025-05-15 05:09:20

41

2025-05-15 05:09:20

29806

29806

27

2025-05-15 05:09:20

27

2025-05-15 05:09:20

46655

46655

56

2025-05-15 05:09:20

56

2025-05-15 05:09:20

73072

73072

70

2025-05-15 05:09:20

70

2025-05-15 05:09:20

53461

53461

70

2025-05-15 05:09:20

70

2025-05-15 05:09:20

64836

64836

77

2025-05-15 05:09:20

77

2025-05-15 05:09:20

26576

26576

80

2025-05-15 05:09:20

80

2025-05-15 05:09:20

26573

26573

58

2025-05-15 05:09:20

58

2025-05-15 05:09:20

83191

83191

88

2025-05-15 05:09:20

88

2025-05-15 05:09:20

87372

87372

24

2025-05-15 05:09:20

24

2025-05-15 05:09:20

21402

21402

23

2025-05-15 05:09:20

23

2025-05-15 05:09:20

83836

83836

42

2025-05-15 05:09:20

42

2025-05-15 05:09:20

63774

63774

49

2025-05-15 05:09:20

49

2025-05-15 05:09:20

86417

86417

87

2025-05-15 05:09:20

87

2025-05-15 05:09:20

27150

27150

70

2025-05-15 05:09:20

70

2025-05-15 05:09:20

44679

44679

33

2025-05-15 05:09:20

33

2025-05-15 05:09:20

77586

77586

65

2025-05-15 05:09:20

65

2025-05-15 05:09:20

63571

63571

67

2025-05-15 05:09:20

67

2025-05-15 05:09:20

82981

82981

44

2025-05-15 05:09:20

44

2025-05-15 05:09:20

32119

32119

36

2025-05-15 05:09:20

36

2025-05-15 05:09:20

15929

15929

56

2025-05-15 05:09:20

56

2025-05-15 05:09:20

50726

50726

16

2025-05-15 05:09:20

16

2025-05-15 05:09:20

67746

67746

72

2025-05-15 05:09:20

72

2025-05-15 05:09:20

51458

51458

41

2025-05-15 05:09:20

41

2025-05-15 05:09:20

12860

12860

79

2025-05-15 05:09:20

79

2025-05-15 05:09:20

48369

48369

31

2025-05-15 05:09:20

31

2025-05-15 05:09:20

13938

13938

83

2025-05-15 05:09:20

83

2025-05-15 05:09:20

33698

33698

43

2025-05-15 05:09:20

43

2025-05-15 05:09:20

84795

84795

76

2025-05-15 05:09:20

76

2025-05-15 05:09:20

13695

13695

65

2025-05-15 05:09:20

65

2025-05-15 05:09:20

36474

36474

24

2025-05-15 05:09:20

24

2025-05-15 05:09:20

14074

14074

73

2025-05-15 05:09:20

73

2025-05-15 05:09:20

38461

38461

53

2025-05-15 05:09:20

53

2025-05-15 05:09:20

10345

10345

81

2025-05-15 05:09:20

81

2025-05-15 05:09:20

15503

15503

51

2025-05-15 05:09:20

51

2025-05-15 05:09:20

13422

13422

44

2025-05-15 05:09:20

44

2025-05-15 05:09:20

50992

50992

65

2025-05-15 05:09:20

65

2025-05-15 05:09:20

16486

16486

76

2025-05-15 05:09:20

76

2025-05-15 05:09:20

59343

59343

34

2025-05-15 05:09:20

34

2025-05-15 05:09:20

54706

54706

81

2025-05-15 05:09:20

81

2025-05-15 05:09:20

31231

31231

29

2025-05-15 05:09:20

29

2025-05-15 05:09:20

61972

61972

67

2025-05-15 05:09:20

67

2025-05-15 05:09:20

26409

26409

50

2025-05-15 05:09:20

50

2025-05-15 05:09:20

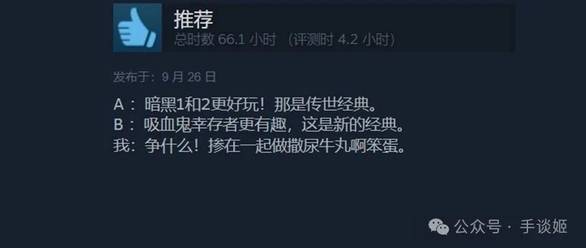

| 不以为耻,反以为荣,这三观得摊地板上吧。。。。。bu yi wei chi ,fan yi wei rong ,zhe san guan de tan di ban shang ba 。。。。。 | 88天天前 |

| 讲政治,守纪律,铸牢社会主义“三观”,坚决抵制无政府主义、个人自由主义思潮和行为的肆意泛滥。 | |

| 既然出狱,就是改造好了。为什么不能重新开始做直播工作呢?重新做人怎么重新呢?ji ran chu yu ,jiu shi gai zao hao le 。wei shen me bu neng zhong xin kai shi zuo zhi bo gong zuo ne ?zhong xin zuo ren zen me zhong xin ne ? | 78天天前 |

| 好好管管贪官吧,总管老百姓干啥 | |

| 时代的悲哀!shi dai de bei ai ! | 85天天前 |

| 说好的给他们重新做人的机会呀 | |

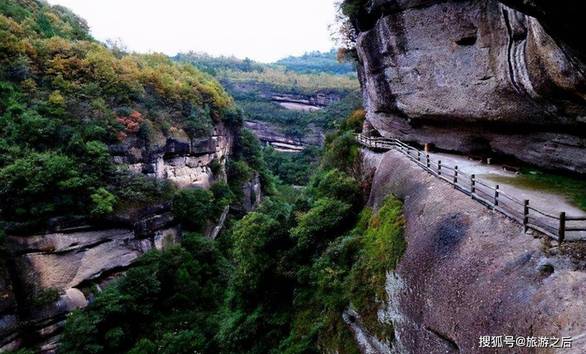

| 这座曾叫王村的古镇,背着两千岁的年轮,裹着土家族土司王朝818年的传奇,枕着酉水的浪,笑看人间烟火。zhe zuo zeng jiao wang cun de gu zhen ,bei zhe liang qian sui de nian lun ,guo zhe tu jia zu tu si wang chao 818nian de chuan qi ,zhen zhe you shui de lang ,xiao kan ren jian yan huo 。 | 70天天前 |

| 《山海经》里的悬圃仙境——芙蓉镇 | |

| 老王的村落lao wang de cun luo | 41天天前 |

| 瀑布上的悬崖村 | |

| 王村风光wang cun feng guang | 15天天前 |

| 水墨长卷 | |

| 芙蓉镇fu rong zhen | 42天天前 |

| 建筑高人 | |

| 有仙气you xian qi | 56天天前 |

| [玫瑰花][玫瑰花] | |

| 到了雨季,瀑布的水漫过屋脊,整座古镇可不就成了《山海经》里的悬圃仙dao le yu ji ,pu bu de shui man guo wu ji ,zheng zuo gu zhen ke bu jiu cheng le 《shan hai jing 》li de xuan pu xian | 78天天前 |

| 土家人真不愧是建筑高手,把“以山为骨,以水为魂”玩得明明白白!青瓦木楼依着岩壁生长,悬空廊柱牢牢扎进山体 | |

| 这座曾叫王村的古镇,背着两千岁的年轮,裹着土家族土司王朝818年的传奇,枕着酉水的浪,笑看人间烟火。zhe zuo zeng jiao wang cun de gu zhen ,bei zhe liang qian sui de nian lun ,guo zhe tu jia zu tu si wang chao 818nian de chuan qi ,zhen zhe you shui de lang ,xiao kan ren jian yan huo 。 | 40天天前 |

| 《山海经》里的悬圃仙境——芙蓉镇 | |