您访问的链接即将离开“江门市人民政府门户网站” 是否继续?

继续访问放弃

28048

28048

20

2025-05-14 20:02:53

20

2025-05-14 20:02:53

75722

75722

66

2025-05-14 20:02:53

66

2025-05-14 20:02:53

76958

76958

60

2025-05-14 20:02:53

60

2025-05-14 20:02:53

81594

81594

58

2025-05-14 20:02:53

58

2025-05-14 20:02:53

85317

85317

77

2025-05-14 20:02:53

77

2025-05-14 20:02:53

43036

43036

83

2025-05-14 20:02:53

83

2025-05-14 20:02:53

47675

47675

32

2025-05-14 20:02:53

32

2025-05-14 20:02:53

25629

25629

62

2025-05-14 20:02:53

62

2025-05-14 20:02:53

21826

21826

18

2025-05-14 20:02:53

18

2025-05-14 20:02:53

21013

21013

63

2025-05-14 20:02:53

63

2025-05-14 20:02:53

19483

19483

67

2025-05-14 20:02:53

67

2025-05-14 20:02:53

85793

85793

43

2025-05-14 20:02:53

43

2025-05-14 20:02:53

43027

43027

87

2025-05-14 20:02:53

87

2025-05-14 20:02:53

15674

15674

82

2025-05-14 20:02:53

82

2025-05-14 20:02:53

68095

68095

26

2025-05-14 20:02:53

26

2025-05-14 20:02:53

75592

75592

70

2025-05-14 20:02:53

70

2025-05-14 20:02:53

58175

58175

33

2025-05-14 20:02:53

33

2025-05-14 20:02:53

65113

65113

78

2025-05-14 20:02:53

78

2025-05-14 20:02:53

51295

51295

22

2025-05-14 20:02:53

22

2025-05-14 20:02:53

31065

31065

31

2025-05-14 20:02:53

31

2025-05-14 20:02:53

12342

12342

54

2025-05-14 20:02:53

54

2025-05-14 20:02:53

29849

29849

90

2025-05-14 20:02:53

90

2025-05-14 20:02:53

36151

36151

26

2025-05-14 20:02:53

26

2025-05-14 20:02:53

19256

19256

75

2025-05-14 20:02:53

75

2025-05-14 20:02:53

74782

74782

46

2025-05-14 20:02:53

46

2025-05-14 20:02:53

34736

34736

77

2025-05-14 20:02:53

77

2025-05-14 20:02:53

80346

80346

33

2025-05-14 20:02:53

33

2025-05-14 20:02:53

34841

34841

78

2025-05-14 20:02:53

78

2025-05-14 20:02:53

36109

36109

53

2025-05-14 20:02:53

53

2025-05-14 20:02:53

47401

47401

24

2025-05-14 20:02:53

24

2025-05-14 20:02:53

42942

42942

36

2025-05-14 20:02:53

36

2025-05-14 20:02:53

70889

70889

66

2025-05-14 20:02:53

66

2025-05-14 20:02:53

66878

66878

89

2025-05-14 20:02:53

89

2025-05-14 20:02:53

15528

15528

29

2025-05-14 20:02:53

29

2025-05-14 20:02:53

82740

82740

29

2025-05-14 20:02:53

29

2025-05-14 20:02:53

22336

22336

44

2025-05-14 20:02:53

44

2025-05-14 20:02:53

49694

49694

29

2025-05-14 20:02:53

29

2025-05-14 20:02:53

77024

77024

10

2025-05-14 20:02:53

10

2025-05-14 20:02:53

51502

51502

41

2025-05-14 20:02:53

41

2025-05-14 20:02:53

45914

45914

86

2025-05-14 20:02:53

86

2025-05-14 20:02:53

65285

65285

14

2025-05-14 20:02:53

14

2025-05-14 20:02:53

84180

84180

72

2025-05-14 20:02:53

72

2025-05-14 20:02:53

19032

19032

11

2025-05-14 20:02:53

11

2025-05-14 20:02:53

37146

37146

52

2025-05-14 20:02:53

52

2025-05-14 20:02:53

45950

45950

46

2025-05-14 20:02:53

46

2025-05-14 20:02:53

62629

62629

69

2025-05-14 20:02:53

69

2025-05-14 20:02:53

20373

20373

32

2025-05-14 20:02:53

32

2025-05-14 20:02:53

44739

44739

83

2025-05-14 20:02:53

83

2025-05-14 20:02:53

60290

60290

25

2025-05-14 20:02:53

25

2025-05-14 20:02:53

87689

87689

89

2025-05-14 20:02:53

89

2025-05-14 20:02:53

14014

14014

22

2025-05-14 20:02:53

22

2025-05-14 20:02:53

74903

74903

87

2025-05-14 20:02:53

87

2025-05-14 20:02:53

57621

57621

69

2025-05-14 20:02:53

69

2025-05-14 20:02:53

39924

39924

42

2025-05-14 20:02:53

42

2025-05-14 20:02:53

| ‘美丽产业’成为造福群众的‘幸福产业’‘mei li chan ye ’cheng wei zao fu qun zhong de ‘xing fu chan ye ’ | 38天天前 |

| 解放思想改革创新奋发进取真抓实干在中国式现代化进程中开创云南发展新局面 | |

| 解放思想改革创新奋发进取真抓实干在中国式现代化进程中开创云南发展新局面jie fang si xiang gai ge chuang xin fen fa jin qu zhen zhua shi gan zai zhong guo shi xian dai hua jin cheng zhong kai chuang yun nan fa zhan xin ju mian | 25天天前 |

| 美国鬼子作恶多端 满嘴喷粪 干涉台湾问题 又干涉我们内政 恶毒至极 | |

| 但他想赚钱dan ta xiang zhuan qian | 20天天前 |

| 这个万云平是哪的记者?发表过哪些文章? | |

| 不要偷换概念,提前不知会,和美狗达成协议再公布,买尼玛呢,拿着美分滚bu yao tou huan gai nian ,ti qian bu zhi hui ,he mei gou da cheng xie yi zai gong bu ,mai ni ma ne ,na zhe mei fen gun | 55天天前 |

| 李嘉诚会听话么? | |

| 有病you bing | 28天天前 |

| 犬狗没错, | |

| 李嘉诚说,做了几十年生意,什么大风大浪都见过了,有些媒体如果不攻击他,它的报纸就不好卖了。li jia cheng shuo ,zuo le ji shi nian sheng yi ,shen me da feng da lang dou jian guo le ,you xie mei ti ru guo bu gong ji ta ,ta de bao zhi jiu bu hao mai le 。 | 64天天前 |

| 李嘉诚比你更爱国 | |

| 只要不是在协迫的情况下,支持李嘉诚,他比你们更爱国zhi yao bu shi zai xie po de qing kuang xia ,zhi chi li jia cheng ,ta bi ni men geng ai guo | 51天天前 |

| 强势干涉企业经营,大公报代表谁?如果交易违法,自有香港各级法院兜底,媒体干吼什么? | |

| 老李还不如让巴政府收回运河的两个港口,继续保留其它港口,远离政治漩涡。lao li hai bu ru rang ba zheng fu shou hui yun he de liang ge gang kou ,ji xu bao liu qi ta gang kou ,yuan li zheng zhi xuan wo 。 | 42天天前 |

| 李嘉诚是卖个人的东西,你急啥?中石油让尼日尔把油田、酒店都抢了,中石油是央企,全民所有,相当于一个非洲的小国家把全国人都抢了,没见一个敢说话的! | |

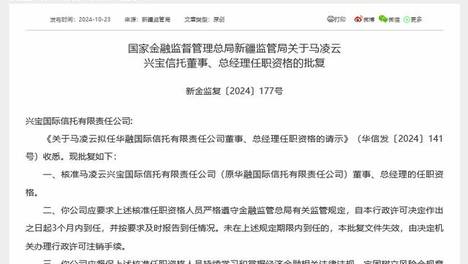

| 如果李嘉诚配合美国遏华,中国就直接没收李嘉诚在中国香港和大陆的一切财产ru guo li jia cheng pei he mei guo e hua ,zhong guo jiu zhi jie mei shou li jia cheng zai zhong guo xiang gang he da lu de yi qie cai chan | 49天天前 |

| 中华人民共和国几千年来是法治,更是德治,礼治,以仁孝治天下,无论大圈子如诸侯国、小圈子如公司、黑帮,皆以忠孝为本,那一个都不是出卖本组织利益的王八蛋,都不允许出卖自己灵魂的王八蛋。李嘉诚这几天可以说是臭名昭著了,马云可以学着点,名扬于后世。黄铮、王兴、张一鸣、马化腾、马云要好好学学,名利、名利,名在前利在后,你们不知道中国人讲究:盖棺定论吗?除非你不想埋在中国人可以抵达的陵园,否则杭州秦桧就是你的下场! | |

| 国猪在此体育场0:7日本队!巴林队仅0:2输球,说明国猪防守更差!门将大漏最渣!!!guo zhu zai ci ti yu chang 0:7ri ben dui !ba lin dui jin 0:2shu qiu ,shuo ming guo zhu fang shou geng cha !men jiang da lou zui zha !!! | 37天天前 |

| 写你妈的隔壁神经病狗屁胡说 三支球队在一起踢吗?不是说 中国的足球水平差 就是你们这些婊子货们垃圾 天天在这里害人 居然出现小日本 巴林 印尼三个同场 | |