您访问的链接即将离开“江门市人民政府门户网站” 是否继续?

继续访问放弃

47289

47289

35

2025-05-14 14:52:00

35

2025-05-14 14:52:00

30461

30461

55

2025-05-14 14:52:00

55

2025-05-14 14:52:00

57136

57136

25

2025-05-14 14:52:00

25

2025-05-14 14:52:00

22617

22617

15

2025-05-14 14:52:00

15

2025-05-14 14:52:00

47111

47111

61

2025-05-14 14:52:00

61

2025-05-14 14:52:00

42756

42756

21

2025-05-14 14:52:00

21

2025-05-14 14:52:00

48373

48373

72

2025-05-14 14:52:00

72

2025-05-14 14:52:00

86954

86954

52

2025-05-14 14:52:00

52

2025-05-14 14:52:00

51926

51926

75

2025-05-14 14:52:00

75

2025-05-14 14:52:00

29117

29117

77

2025-05-14 14:52:00

77

2025-05-14 14:52:00

78890

78890

27

2025-05-14 14:52:00

27

2025-05-14 14:52:00

87569

87569

58

2025-05-14 14:52:00

58

2025-05-14 14:52:00

55963

55963

90

2025-05-14 14:52:00

90

2025-05-14 14:52:00

51936

51936

30

2025-05-14 14:52:00

30

2025-05-14 14:52:00

88684

88684

27488

27488

61

2025-05-14 14:52:00

61

2025-05-14 14:52:00

11287

11287

34

2025-05-14 14:52:00

34

2025-05-14 14:52:00

84199

84199

10

2025-05-14 14:52:00

10

2025-05-14 14:52:00

66935

66935

90

2025-05-14 14:52:00

90

2025-05-14 14:52:00

82191

82191

46

2025-05-14 14:52:00

46

2025-05-14 14:52:00

12456

12456

37

2025-05-14 14:52:00

37

2025-05-14 14:52:00

58551

58551

78

2025-05-14 14:52:00

78

2025-05-14 14:52:00

73436

73436

14

2025-05-14 14:52:00

14

2025-05-14 14:52:00

20160

20160

11

2025-05-14 14:52:00

11

2025-05-14 14:52:00

15841

15841

33

2025-05-14 14:52:00

33

2025-05-14 14:52:00

57498

57498

65

2025-05-14 14:52:00

65

2025-05-14 14:52:00

88530

88530

28

2025-05-14 14:52:00

28

2025-05-14 14:52:00

89018

89018

22

2025-05-14 14:52:00

22

2025-05-14 14:52:00

72726

72726

71

2025-05-14 14:52:00

71

2025-05-14 14:52:00

36139

36139

19

2025-05-14 14:52:00

19

2025-05-14 14:52:00

79570

79570

10

2025-05-14 14:52:00

10

2025-05-14 14:52:00

43952

43952

34

2025-05-14 14:52:00

34

2025-05-14 14:52:00

34353

34353

55

2025-05-14 14:52:00

55

2025-05-14 14:52:00

75345

75345

63

2025-05-14 14:52:00

63

2025-05-14 14:52:00

70620

70620

63

2025-05-14 14:52:00

63

2025-05-14 14:52:00

63028

63028

23

2025-05-14 14:52:00

23

2025-05-14 14:52:00

31902

31902

31

2025-05-14 14:52:00

31

2025-05-14 14:52:00

12792

12792

15

2025-05-14 14:52:00

15

2025-05-14 14:52:00

23957

23957

10

2025-05-14 14:52:00

10

2025-05-14 14:52:00

53987

53987

48

2025-05-14 14:52:00

48

2025-05-14 14:52:00

12189

12189

88

2025-05-14 14:52:00

88

2025-05-14 14:52:00

88092

88092

69

2025-05-14 14:52:00

69

2025-05-14 14:52:00

66273

66273

17

2025-05-14 14:52:00

17

2025-05-14 14:52:00

76977

76977

17

2025-05-14 14:52:00

17

2025-05-14 14:52:00

46434

46434

59

2025-05-14 14:52:00

59

2025-05-14 14:52:00

63898

63898

49

2025-05-14 14:52:00

49

2025-05-14 14:52:00

45597

45597

34

2025-05-14 14:52:00

34

2025-05-14 14:52:00

59405

59405

87

2025-05-14 14:52:00

87

2025-05-14 14:52:00

41656

41656

32

2025-05-14 14:52:00

32

2025-05-14 14:52:00

11653

11653

50

2025-05-14 14:52:00

50

2025-05-14 14:52:00

73424

73424

68

2025-05-14 14:52:00

68

2025-05-14 14:52:00

31839

31839

56

2025-05-14 14:52:00

56

2025-05-14 14:52:00

81995

81995

32

2025-05-14 14:52:00

32

2025-05-14 14:52:00

24770

24770

72

2025-05-14 14:52:00

72

2025-05-14 14:52:00

| 勇士队最后几分钟上替补疯狂,看样子是冲着伤人去的!yong shi dui zui hou ji fen zhong shang ti bu feng kuang ,kan yang zi shi chong zhe shang ren qu de ! | 19天天前 |

| 巴特勒下一场绝对拿40加[狗头][狗头] | |

| 吉巴被严重高估了!ji ba bei yan zhong gao gu le ! | 90天天前 |

| 干死勇士,狼崽威武 | |

| 低迷个毛,他就这水平di mi ge mao ,ta jiu zhe shui ping | 39天天前 |

| 怎么没有人去喷巴特勒呢?登哥一场没打好全在喷,巴6千万工资,登哥才3千3百万。 | |

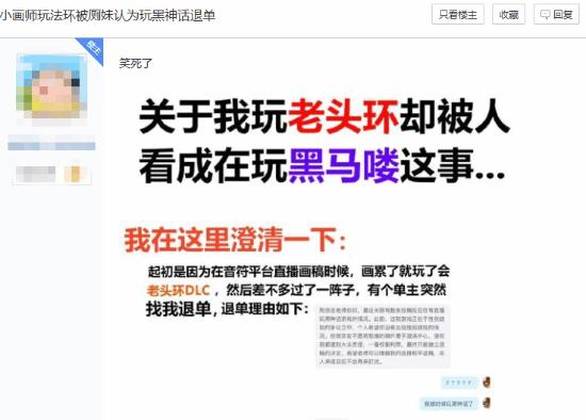

| 买韩国飞机等于买美国飞机,它们有通用性!mai han guo fei ji deng yu mai mei guo fei ji ,ta men you tong yong xing ! | 67天天前 |

| 你买了中国武器经济却被欧美制裁,你自己衡量得失吧 | |

| 这个世界不是你想买谁的就能买谁的,看到土耳其买了s400的后果了吗,小国没这个自由这里面有政治。zhe ge shi jie bu shi ni xiang mai shui de jiu neng mai shui de ,kan dao tu er qi mai le s400de hou guo le ma ,xiao guo mei zhe ge zi you zhe li mian you zheng zhi 。 | 46天天前 |

| 谁愿意学不到技术,还白花钱 | |

| 阿三就是,癞皮狗也是e san jiu shi ,lai pi gou ye shi | 72天天前 |

| 可能他们就是傻子 | |

| 恭喜,不送。愿小蚂蚁早日打垮他们。gong xi ,bu song 。yuan xiao ma yi zao ri da kua ta men 。 | 56天天前 |

| 那是自媒体在娱乐,国家层面从来没有,中国策略是讲究克制,不拱火态度,买军火不会主动去推销的!! | |

| 主要敌人是以色列,买西方国家飞机那不是摆设嘛zhu yao di ren shi yi se lie ,mai xi fang guo jia fei ji na bu shi bai she ma | 13天天前 |

| 我们需要这些国家多碰碰脑壳,疼了才能清醒点 | |

| 棒子卖战斗机?这是不可思议的事情!要是放在国内,我们又该全民狂欢了!棒子国卖飞机,不可思议!!bang zi mai zhan dou ji ?zhe shi bu ke si yi de shi qing !yao shi fang zai guo nei ,wo men you gai quan min kuang huan le !bang zi guo mai fei ji ,bu ke si yi !! | 34天天前 |

| 我发现很多次了,都是咱们事先吹牛逼,说哪个国家有意购买咱们的飞机,恨不得拿着大喇叭喊,结果每次都是人家买了其它国家的 | |